公開日2021/03/16

創業から約130年、時代を織り続けてきた

帆布メーカーが新たな未来を紡ぐ

- 株式会社 タケヤリ

公開日2021/03/16

創業から約130年、時代を織り続けてきた

帆布メーカーが新たな未来を紡ぐ

国産綿帆布の約7割が生産されている倉敷。

その中で時代と共に進化し、発展し続けている

「株式会社タケヤリ」にお話を伺いました。

江戸時代初期から海を埋め立て、広大な干拓地の開発が行われた倉敷市。雨が少なく温暖な気候に適し、さらに塩分にも強い「綿花」の栽培が始まり、やがて一大産地へと成長。中でも児島では、江戸時代後期からは真田紐や小倉織といった綿製品も作られるようになり、同時に「糸を撚(よ)る技術」も磨かれていきました。明治・大正時代になると紡績業が隆盛、足袋や学生服といった綿製品が次々と作られ、地域産業として大きく発展しました。

「名前の示すとおり、船の帆として使われた『帆布』もそのひとつ。帆布とは、撚り合わせた綿糸を用いて織った平織りの厚手の織物のことで、過酷な環境にも耐える強靭さと通気性の良さが特徴です。江戸時代に発明された綿帆布が倉敷に伝わった明治時代以降には、地域で培われてきた撚糸(ねんし)の技術が大きく寄与し、いくつもの帆布工場が誕生しました」と話すのは、倉敷で初めて帆布を織り始めた「株式会社タケヤリ」の7代目代表・武鑓謙治さん。

その歴史は古く、明治21(1888)年に武鑓石五郎と機織りの名手であった妻の梅が織物業を生業にしたのが始まりでした。

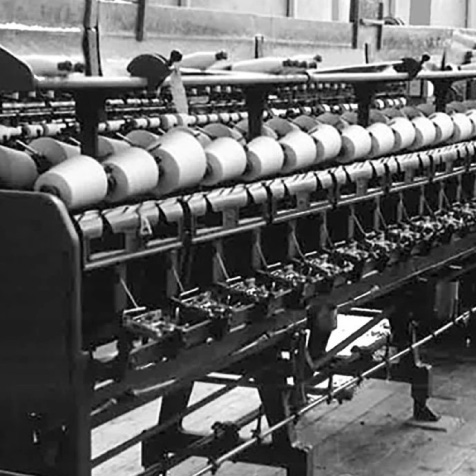

その後、帆布に着目し、倉敷で生産をスタート。2代目・卓衛の時代には、地域の豊かな水源を生かして水車動力を導入し、手織りから動力織機に切り替えることで、生産増加への布石を築きました。そして今では国産綿帆布の約7割を倉敷で生産。日本一の産地として名を馳せているのです。

かつては船の帆や足袋の底地として使われた帆布。鉄道貨物のシートやテントをはじめ、体育館用マット、牛乳配達袋、トラックの幌など、その丈夫さを活かして様々な用途に使われ、生活と産業を広く支えてきました。

4代目・和夫は、昭和25(1950)年に株式会社クラレと連携して、綿帆布に変わる新たな産業資材としてビニロン帆布(ビニロン繊維で織られた帆布に塩ビコーティングを施した合繊帆布)の生産に注力。さらに昭和43(1968)年には、ベルギー製シャトル織機「ピカノール」を導入し、他社では織ることのできない1号から3号の綿帆布(1号は8本の糸を撚って織る極厚帆布)の生産を可能にしました。その後も最新式の織機を導入し、数々のイノベーションを起こしたのです。

しかし時代の変化とともに安価な化学繊維が普及すると、帆布の活躍の場はどんどん減少し、業界的に厳しい状況が続いたといいます。6代目・澄治の頃には、タケヤリ、丸進工業株式会社、タケヤリ帆布協同組合の帆布に携わる地元3社で平成15(2003)年に株式会社バイストン(※令和3年4月1日に「倉敷帆布株式会社」へ社名変更)を設立。長い間「素材」としてしか出荷されていなかった帆布を「倉敷帆布」としてブランド化し、オリジナル商品の製造・販売をスタートさせました。バッグといったファッションアイテムから、キッチン雑貨やインテリア雑貨まで多彩なラインナップが魅力で、その機能性とデザイン性の良さから人気を呼び、倉敷帆布の認知度も上がっていきました。

タケヤリの会長となった澄治は、倉敷帆布の可能性をさらに広げるべく、平成22(2010)年にファクトリーブランドを設立。デザイナーとタッグを組みオリジナルの倉敷帆布を手がける小売部署を立ち上げ、販路拡大を図ったのです。「さらに大きな弾みとなったのが、平成25(2013)年。生地の厚さによる色むらが長年の課題だったのですが、高い染色技術を持つクラボウ(倉敷紡績株式会社)の協力のもと、鮮やかなカラーリングの帆布が誕生したのです」。そう話す謙治さんの言葉どおり、ビビッドでカラフルな生地は、倉敷帆布のデザインとバリエーションの幅を広げる大きな契機となったのです。

代々に渡って伝統と技術を受け継ぎながら、アップデートを繰り返すタケヤリ。「ジーンズなどに比べ、帆布のマーケットはコンパクト。私たちの道のりは、まだまだこれからです」。真っ白いキャンバスに新たな価値を吹き込むタケヤリの挑戦は続きます。

タケヤリにしか織ることができない3号帆布を使用した、シンプルで高級感のあるトートバッグ。撥水加工されているので、突然の雨でもしっかり水を弾いてくれます。

日常使いに理想の帆布を追求してできたタイガー帆布9号のリュック。強力なパラフィン(ロウ)加工を施した生地はコットンに撥水性と独特の味わいを与え、使い込むほどによく馴染みます。

1888(明治21)年創業。1988(昭和63)年に100周年を迎え、その翌年に社名を現在の「株式会社タケヤリ」に変更する。近年では長年培ってきた技術を生かし、自社ブランドやOEM、生地販売・加工など、幅広く事業展開している。

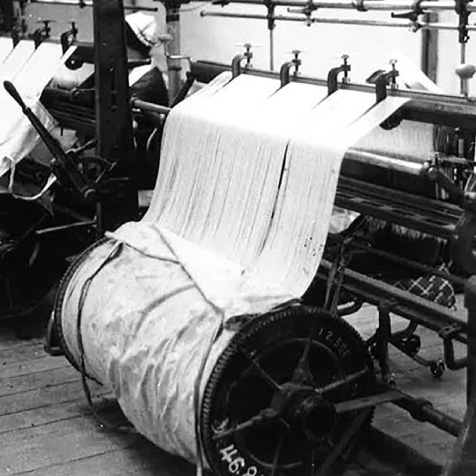

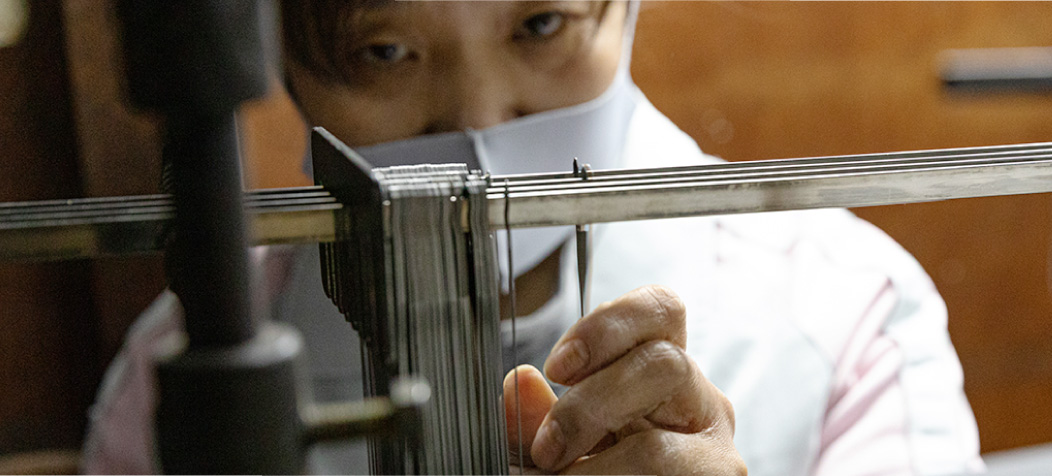

創業から約130年、昔と変わらぬのこぎり屋根の工場が立ち並ぶ倉敷市曽原で、タケヤリは倉敷帆布を織り続けています。「たとえば『整経』という工程。文字どおり、経糸(たていと)を整える準備作業で、品質を左右する重要な工程です」。そう話しながら、工場を案内してくれた謙治さん。作りたい生地の幅、長さにするため、ビームと呼ばれる大きなロールに経糸を巻取るのですが、タケヤリでは1200~2000本におよぶ経糸を使用。経糸にズレやよれがないか、長年培った技術と経験、手の感覚を頼りに、職人が丁寧にチェックしていきます。

「糊付け」の工程は、用途に応じて、整経後のビームに糊をつける工程です。こうすることで、生地が製織しやすくなるといいます。また、「経通し(へとおし)」はビームの経糸を織機のパーツに結びつける作業。一本一本すべてを手作業で通すというから驚きです。

数ある工程の中でも特徴的なのが、生地を織り上げる「製織」という工程。タケヤリでは廃盤となったシャトル織機「ピカノール」を、今も大切に、職人自らメンテナンスをしながら使い続けています。シャトル織機とは、手織りの作業をそのまま機械化したもので、最新型の織機に比べて10分の1というゆっくりとしたスピード。「だからこそ、他の織機では出せない独特の風合いが生まれるのです。当社では26台が現役で稼働。1号から3号の極厚生地を織れるピカノールがあるのは、日本でもタケヤリだけです」と、謙治さん。貴重なシャトル織機で織ると、「織物の耳=セルビッジ」が付いた帆布が誕生します。このセルビッジこそ、「倉敷帆布」として他の帆布と一線を画すゆえんなのです。

こうしてできた帆布は、明かりで透かしながらキズがないかを目視でチェックする「流し検反(けんたん)」、そこで見つかったチェックを再度確認し、職人技で修復する「仕上げ」の工程を経て、ようやく1枚の帆布が完成します。

「1本の綿糸が帆布になるまでには数々の工程があり、そのすべてに職人の手が入るからこそ、ぬくもりのある一級品が生まれるのです」。国内綿帆布の約7割を倉敷で生産する誇りと約130年続く歴史を胸に、帆布の可能性と未来をここから紡いでいきます。