公開日2019/11/14

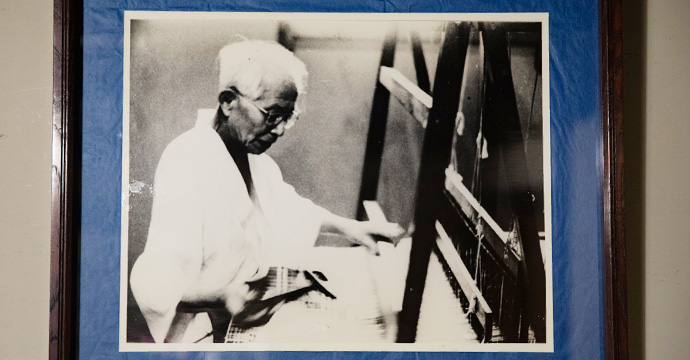

外村吉之介が直接指導をしていた頃の研究生は全員、研究所でもある外村の自宅に住み込んで、夫妻と暮らしを共にしていました。「先生は、染織の技術を教えるだけではなく、寝食を共にすることで、民藝美論を基盤にした生活全般に及ぶ教育をされようとしていたのです」と石上さん。

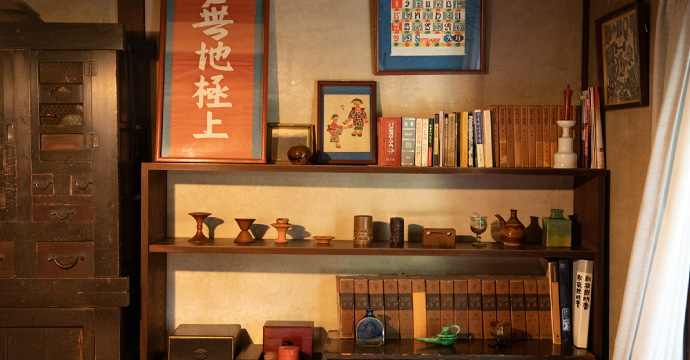

研究生がここに持ち込めたのは、衣服と洗面道具、布団などわずかな品だけ。あとは外村家にあるものを使って生活していました。調理道具や器など、全国各地の民藝品に満ちた暮らしの中で、触って覚え、使って覚え、ひいては「健康でいばらない美しさを備えた品」を作るという、民藝の精神をも身に付けていったのです。

当時は学校卒業直後の研究生ばかりでしたが、現在は、仕事に就いた経験を持つ人や定年退職した人が大半を占めていることもあり、自宅やアパートから通う研究生も少なくありません。

それでも、お昼は当番の研究生が作った食事を、みんな一緒に味わいます。もちろん、器は民藝品ばかり。「最初は割ったらどうしようと、ドキドキしました」と話す研究生も、数カ月もすると当たり前のこととして使えるようになるのだそう。

「家族への愛情をもって作るからこそ、民藝品は使う人に親切な品になります。そうした物作りをしながら家庭の中でしっかりと自分の人生を歩めば、子どもにも伝わるはずです。これからもそうした無名の工人を、ひとりでも多く世の中に送り出したいと思っています」。石上さんは真摯な表情で言葉を締めました。

倉敷本染手織会は、全国各地にちらばる400人以上の研究所の卒業生の会です。会員の中には、染織や手織りを生業にしている人や、家事・育児・親の介護・勤めの都合などでやむなく物作りを中断している人もいます。しかし、多くは家庭の中で自ら紡いだ糸を染め、布を織り、家族の服や小物を作ったり、頼まれると友人や近所の人のための品を作ったりもしています。

そんな卒業生たちの作品を集め、展示・即売する作品展が、毎年開催されています。「作品展といっても個人の名を挙げるためのものではありません。互いの仕事を見せ合い、研鑽(けんさん)し合う場であり、民藝品を広くゆきわたらせるためのものです」と石上さん。手仕事の素晴らしさを求めて、足を伸ばしてみてはいかがでしょう。

「倉敷本染手織会 作品展」

日時/令和元年11月19日(火)〜24日(日)9:00〜17:00(最終日は〜16:00)

会場/倉敷民藝館特設ギャラリー(入場無料)

倉敷本染手織研究所

- 場 所 〒710-0054 岡山県倉敷市本町4−20

- 倉敷市 市長公室 くらしき情報発信課

-

〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640番地

【TEL】 086-426-3061 【FAX】 086-426-4095